Keinen Schritt weiter

Hier, in einem alten Bauernhaus an der Elbe, in der Gemeinde Amt Neuhaus, die heute zum niedersächsischen Landkreis Lüneburg gehört, sind Marianne und Wilhelm Sühr aufgewachsen. Direkt hinter ihrem Haus beginnt der Deich. Die Deichkrone ist nur wenige Meter von der Hauswand entfernt. Lange Zeit war die Elbe ein selbstverständlicher Teil ihrer Alltagswelt - bis das DDR-Grenzregime diese Normalität zerstörte. Am Rand des Deiches hatten die Sührs eine Hecke gepflanzt. "Das mussten wir alles in drei Tagen abholzen", erzählt Marianne Sühr. 1961 kam der Stacheldrahtzaun - und die Anweisung, dass die Bewohner nur noch bis zu ihrer Hauswand gehen durften, aber keinen Schritt weiter, keinen Schritt den Deich hinauf.

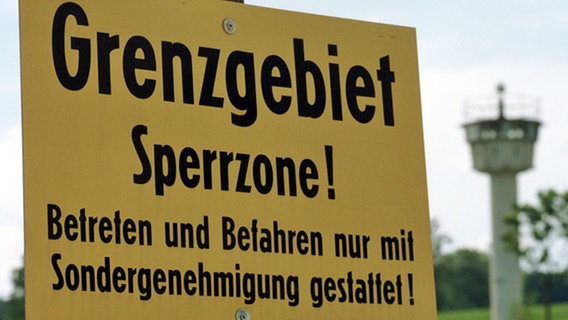

Direkt hinter dem Haus der Familie begann das Sperrgebiet.

Wir waren ja völlig abisoliert"

Ob sie noch manchmal darüber reden, wie es früher hier war? "Zum Teil ja", antwortet Frau Sühr und verstummt. "Und über welche Erinnerungen reden Sie dann, über die schlimmen oder über die guten? Haben Sie überhaupt gute Erinnerungen hier?" Frau Sühr schaut den Fragenden mit erstaunten Augen an. "Aus DDR-Zeiten?", fragt sie, während der Bruder bereits den Kopf schüttelt und mit einem dreifachen energischen "Nee" antwortet. "Das war nicht schön", sagt Frau Sühr, "wir waren ja völlig abisoliert."

Zu DDR-Zeiten, da dürften die Sührs in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) arbeiten und auf ihrem Hof ein wenig "individuelle Tierhaltung", wie es damals hieß, als Zubrot betreiben - viel mehr aber durften sie nicht. Sie durften sich innerhalb des Sperrgebietes nicht frei bewegen. In ihren Ausweisen war vermerkt, dass sie nur bestimmte Straßen ins Sperrgebiet hinein nutzen durften. Innerhalb dieser Fünf-Kilometer-Sperrzone war der Bewegungsspielraum auf wenige Dörfer beschränkt. Sogar ein Besuch bei Verwandten einige Dörfer elbaufwärts war verboten. "Wir mussten anfangs eine Stunde vor Sonnenuntergang im Hause sein", erinnert sich Marianne Sühr, und ihr Bruder Wilhelm ergänzt: "Und am nächsten Morgen durften wir erst eine Stunde nach Sonnenaufgang wieder aus dem Haus raus." Selbst ein normaler Hausarzt durfte in den Anfangsjahren nach der Grenzbefestigung nicht in den 500-Meter-Schutzstreifen kommen.

Strategien der Einschüchterung

Manche im Schutzstreifen durften "feindwärts", viele andere nur "freundwärts" arbeiten. Frau Sühr und ihr Bruder reagieren wie elektrisiert auf diese Begriffe. "Feindwärts - das war immer hinterm Zaun, hinter dem Stacheldraht, zur Elbe hin, hinter dem Deich. Das hieß immer feindwärts." Und wer durfte dorthin? "Besondere Leute", antwortet Wilhelm Sühr, "ausgesuchte Leute, die ihr Vieh, ihre Tiere betreuen mussten und so. Die hatten einen besonderen Ausweis ..." "Ja", unterbricht ihn seine Schwester, "oder sie hatten ihre Aufpasser mit!" Die Sührs hatten keine Erlaubnis, sich "feindwärts" aufzuhalten. "Nein, wir haben die Ländereien und unsere Wiesen da hinten, hinter dem Zaun, da an der Elbe, vierzig Jahre lang nicht gesehen", sagt Marianne Sühr.

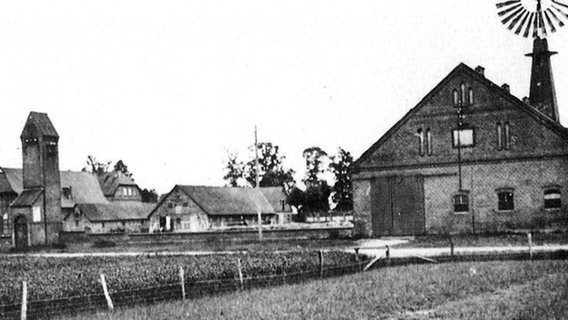

Von diesem Gebäude im ehemaligen Grenzgebiet existiert heute nur noch das Trafohäuschen.

Viele Leute fragten heute: "Warum habt ihr euch denn nicht gewehrt?" Und viele seien sich heute ganz sicher, sie hätten das nicht mitgemacht, niemals. Frau Sühr schaut nicht nur erbost, sie ist es auch: "Wer konnte das denn damals? Niemand hätte das gemacht, auch wenn das heute keiner mehr glaubt. Selbst im Fünf-Kilometer-Sperrgebiet haben sie nicht genau gewusst, was hier im 500-Meter-Schutzstreifen los gewesen ist!" Und Wilhelm Sühr sagt: "Am nächsten Morgen wären wir die Ersten gewesen, die ...". Er verstummt.

Viele ihrer Nachbarn sind ausgesiedelt worden, viele der verlassenen alten Höfe wurden dem Erdboden gleichgemacht. Ziegelsteine, Fensterreste und Dachpfannen sind in einem Tümpel entsorgt worden, um alle Spuren zu vernichten. Bis heute nennen die Dorfbewohner diesen Tümpel "Vockfeys Grab", nach dem Ortsteil Vockfey, der unmittelbar an der Grenze liegt. Warum welcher Bauer über die Jahre ausgesiedelt worden ist, und warum andere nicht, das weiß auch Frau Sühr nicht. "Das weiß keiner. Das haben sich auch die Betroffenen nie erklären können - warum wir? Und warum ihr nicht? Die haben doch alle nichts auf dem Kerbholz gehabt. Aber so war das eben: Die einen mussten raus, und alle anderen waren wieder eingeschüchtert und für eine Weile still."

Nach der Wende: Erste Blicke über die Elbe

Patrouillenboot der DDR-Grenztruppen auf der Elbe 1987.

Aus Frau Sühr und ihrem Bruder Wilhelm ist nicht recht herauszubekommen, wie sie das empfunden haben: die Grenzöffnung, den ersten freien Blick über den Deich, den Fall der Grenzanlagen, den ersten Spaziergang direkt am Elbufer. Nur zögerlich erzählt Frau Sühr von ihrer Angst in diesem Winter 1989/90. Die Grenzposten seien schon verschwunden gewesen, der Grenzzaun aber habe noch gestanden. Hamburger seien damals mit ihren Autos bereits auf dem Deich spazieren gefahren, aber sie, sie habe sich noch gescheut, auf die Deichkrone hinaufzugehen - diese wenigen Meter von ihrer Haustür nach oben. "Aber jetzt, jetzt ist es gut." Frau Sühr steht oben auf der Krone des Deiches. Sie hat die Arme verschränkt und blickt schweigend über das flache Land an der Elbe.

https://www.ndr.de/geschichte/chronolog ... en100.html

![Traurig [frown]](./images/smilies/frown.gif)

![Mannoman [flash]](./images/smilies/flash.gif)

![Grinsen [grin]](./images/smilies/evilgrins.gif)

![Schockiert [shocked]](./images/smilies/shocked.gif)

![Hallo [hallo]](./images/smilies/hallo.gif)